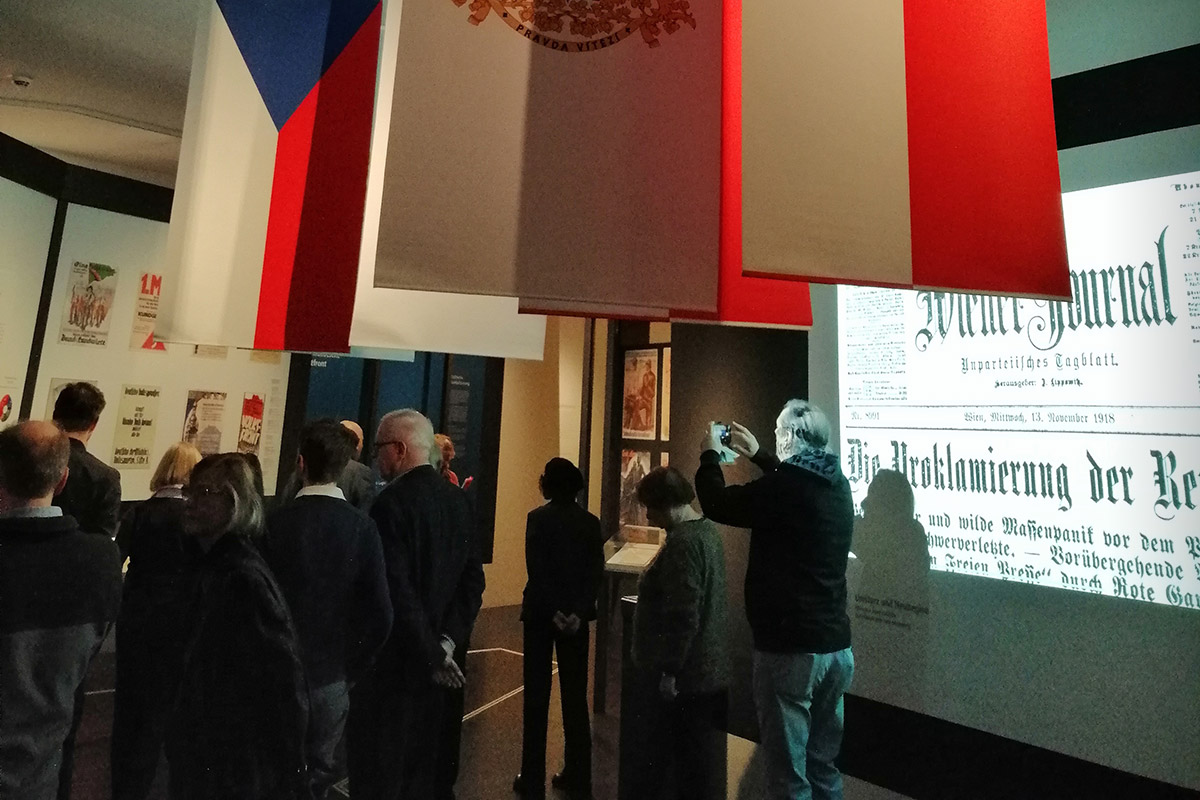

Mitglieder des PresseClubs sind zu Gast im Sudetendeutschen Museum in München

Am 20.01.26 haben Mitglieder des Münchner PresseClubs das Sudetendeutsche Museum in München besucht.

Es war ein beeindruckender Nachmittag, den die Teilnehmer in dem modernen Gebäude, das am Isarhochufer unweit des Gasteigs thront und von einigen Etagen spektakuläre Blicke aufs Münchner Stadtbild gewährt, erlebten:

Geführt von Eva Haupt, der Ausstellungskuratorin, konnten wir in alle Dimensionen der sudetendeutschen Geschichte eintauchen: Politik, Wirtschaft, Industrie, Handwerk und Handel, Kunst, Kultur und Religion – und natürlich Vertreibung nach Ende des Zweiten Weltkriegs und Wiederaufbau im Westen. Sämtliche Themenbereiche sind mit wunderbaren und vielfach überaus kostbaren Exponaten und Unikaten dokumentiert – so gewinnt Geschichte eine große Plastizität.

Was besonders berührte:

Einige Teilnehmer konnten aus eigenen Erleben über Vertreibung und Flucht berichten, was dem Besuch eine ganz eigene emotionale Tiefe verlieh.

Wir danken Museumsdirektor Dott. Stefan Planker sehr herzlich für seinen freundlichen und informativen Empfang!

Ebenso freuen wir uns, Daniel Mielcarek, M.A., kennengelernt zu haben. Er ist der Ansprechpartner für die Öffentlichkeitsarbeit und für alle, die im Nachgang weiteren Informationsbedarf haben, der richtige Ansprechpartner.

Unser ganz besonderer Dank gilt Eva Haupt, M.A., die uns mit so viel Sachkenntnis wie Herzblut durch die Etagen geleitet hat!

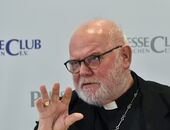

Jahresschlussgespräch im PresseClub München: Kardinal Marx über Aufarbeitung, Reformen und Hoffnung in Krisenzeiten

Beim traditionellen Jahresendgespräch im PresseClub München stellte sich Kardinal Reinhard Marx den großen Fragen unserer Zeit – moderiert von Daniela Philippi, Vorstandsmitglied des PresseClubs. Das Gespräch zeigte einen Kirchenmann, der Herausforderungen offen benennt und zugleich an der Kraft von Verantwortung, Dialog und Hoffnung festhält.

Einen Tag nach Erscheinen der neuen Studie „Sexueller Missbrauch und körperliche Gewalt. Übergriffe auf Minderjährige durch katholische Geistliche im Bistum Passau 1945 bis 2022“ war der Missbrauchsskandal rund um die katholische Kirche unweigerlich Ausgangspunkt der Diskussion. Marx sprach spürbar bewegt über die Tragweite der Befunde und darüber, wie sehr ihn das Thema persönlich geprägt hat. „Das hat mein Bild von Kirche tief verändert“, sagte er. Die Aufarbeitung sei niemals abgeschlossen, die Perspektive der Betroffenen müsse immer im Zentrum stehen. Zugleich verwies er auf Fortschritte der vergangenen 15 Jahre: unabhängige Gremien, jährliche Gedenkfeiern und klarere Strukturen.

Ein weiterer Schwerpunkt des Gesprächs war die Frage nach Reformen und Synodalität. Kardinal Marx begrüßte ausdrücklich die Haltung des neuen Papstes Leo XIV., die Synodalität, die Franziskus begonnen hat, weiterzuführen. Und sich dabei gleichzeitig selbst treu zu bleiben: „Er ist er geblieben, ruhig, sachlich, zuhörend, aber auch klar in seiner Orientierung.

Natürlich ging es auch darum, wie zeitgemäß das Zölibat ist und ob eine Änderung in Sicht sei. Falsche Hoffnungen wollte Marx an dieser Stelle nicht machen. „Als Bischof kann ich den jungen Männern, die jetzt Priester werden wollen, nur ganz ehrlich sagen: Das ist die Regel. Ihr müsst euch darauf vorbereiten.“

Ob und wann Frauen in der katholischen Kirche Ämter übernehmen werden, blieb ebenfalls offen. Aber es scheint nicht hoffnungslos zu sein. „Die Argumente, die gegen eine Einbeziehung der Frauen in das kirchliche Weiheamt sprechen, sind doch im Laufe meines Lebens immer schwächer geworden“, so Marx.

Auch zu gesellschaftspolitischen Themen nahm Marx Stellung. Die weltpolitische Lage, geprägt von Kriegen, geopolitischen Verschiebungen und dem Wiedererstarken nationaler Interessen, bereite ihm große Sorge. Kritisch äußerte er sich zur aktuellen Klimapolitik: „Da waren wir manchmal schon weiter.“ Das Thema Migration sehe er dagegen nicht als Bedrohungsszenario, sondern als eine globale Realität: „Wir brauchen ja eine Einwanderung, wir brauchen eine Bevölkerungsentwicklung, die auch vielschichtig und vielfältig ist, das ist ja überhaupt keine Frage.“ Was man beachten müsse, ist, dass die Grenzen sicher seien, dass es faire Verfahren gebe und niemand zurückgeschickt wird in eine Situation, in der Leib und Leben bedroht seien. Das Verhalten der Politik, Migration als Problemthema darzustellen und Abschiebungen als politischen Erfolg zu inszenieren, verurteilte er.

Ein weiteres Thema war der Wandel der Kirche vor Ort angesichts sinkender Priesterzahlen. Marx warb für neue Leitungsmodelle, stärkere Einbindung von Laien und realistische Gebäudestrategien. Gleichzeitig hob er positive Entwicklungen hervor – etwa steigende Zahlen bei Erwachsenentaufen oder innovative Projekte wie der Bildungscampus in Traunstein oder die Wiederbelebung des Klosters Beuerberg. „Wir können nicht alle Institutionen, alle Häuser, alle Gebäude, vielleicht noch nicht einmal alle Kirchen weiter aufrechterhalten. Aber da, wo es Konzepte und zukunftsfähige Pläne gibt, wo Menschen brennen, müssen wir investieren.“

Trotz aller Krisen, Spannungen und persönlicher Belastungen blieb eine Haltung spürbar, die Marx immer wieder betont: die Hoffnung. Weihnachten ist ein Gegenzeichen gegen die Logik der Macht. Hoffnung sei kein naiver Optimismus, sondern eine Widerstandskraft gegen Zynismus und Resignation. Das Evangelium bleibt wichtig – gerade jetzt. Und Christen dürfen nicht nachlassen, davon zu erzählen.

Sehen Sie hier den Mitschnitt des PresseClub-Gesprächs vom 9.12.2025:

Weihnachtsfeier im PresseClub München

Rößle und Biskup zu Gast im PresseClub München: Kommunale Verantwortung und politische Zeitgeschichte

Der PresseClub München lud seine Mitglieder zu einer vorweihnachtlichen Veranstaltung ein, bei der Stefan Rößle, Landrat im Landkreis Donau-Ries, und Fotojournalist Daniel Biskup im Mittelpunkt standen. Die Begrüßung übernahm Vorstandsmitglied Constanze von Hassel.

Stefan Rößle: Schulbau als langfristiges kommunales Engagement

In seinem Vortrag erläuterte Stefan Rößle die Entstehung und Struktur der Initiative „1000 Schulen für unsere Welt“, die inzwischen bundesweit von allen kommunalen Spitzenverbänden getragen wird. Seit 2016 sind über 320 Schulbauten umgesetzt worden, rund ein Drittel davon mit Beteiligung seines Landkreises.

Rößle schilderte, wie seine erste eigene Schulspende durch den Verkauf eines privaten Fahrzeugs möglich wurde und wie daraus ein dauerhaftes Engagement entstand. Heute unterstützt seine Familie mehrere Projekte in Afrika, Asien und Lateinamerika.

Er legte dar, dass Schulbauten in Entwicklungs- und Schwellenländern vergleichsweise geringe Investitionskosten verursachen, aber eine hohe Wirkung entfalten können – etwa in den Bereichen Grundbildung, Gleichberechtigung, Gesundheitsvorsorge und wirtschaftliche Selbstständigkeit.

Wesentlich für die Initiative seien verlässliche Partner vor Ort sowie klare Kriterien: Lehrergehälter und Unterhalt müssen von Staat, Kommune oder Kirche übernommen werden; Grundstücke dürfen nicht privat sein; instabile Regionen sind ausgeschlossen. Die Spenden fließen ausschließlich in Bau und Ausstattung.

Daniel Biskup: Einblicke in politische Umbrüche und internationale Akteure

Im zweiten Vortrag gab Daniel Biskup, einer der bekanntesten deutschen Fotojournalisten, Einblick in seine Arbeit. Seit Ende der 1980er-Jahre dokumentiert er politische Umbrüche in Europa, darunter den Zerfall der Sowjetunion, die deutsche Wiedervereinigung und Entwicklungen in Ostdeutschland.

Anhand ausgewählter Fotografien berichtete er über langjährige Begegnungen mit Michail Gorbatschow, Helmut Kohl, Angela Merkel und Wladimir Putin. Seine Ausführungen machten deutlich, wie sich politische Akteure im Laufe der Zeit verändern und wie Bildjournalismus politische Prozesse sichtbar machen kann.

Biskup stellte zudem unveröffentlichte Aufnahmen vor, die in einer Ausstellung in den Räumlichkeiten des Presseclubs zu sehen sind. Was die beiden Referenten verbindet? Biskup begleitete eine Reise zu Schulbauprojekten in Uganda und verarbeitete die dort entstandenen Bilder in einer Ausgabe der edition:schwaben, deren Herausgeber er ist.

Diskussion und Austausch

In der anschließenden Fragerunde wurde unter anderem thematisiert, wie Schulprojekte nachhaltig betrieben werden können, welche Rolle Entwicklungszusammenarbeit für Migrationsbewegungen spielt und wie sich gesellschaftliche Stimmungen fotografisch dokumentieren lassen.

Rößle erläuterte dabei auch ungewöhnliche Spendenfälle – darunter eine anonyme Bareinzahlung von 55.000 Euro – sowie persönlichen Rückhalt aus seiner kommunalpolitischen Arbeit. Biskup beantwortete Fragen zu prägenden historischen Momenten und zu den Arbeitsbedingungen internationaler Fotojournalisten.

Ausklang

Zum Abschluss dankte der PresseClub beiden Referenten für ihre Teilnahme. Das anschließende gemeinsame Essen wurde durch das Café am Marienplatz und seinen Chef Benedikt Wildmoser ermöglicht.

„Die Kunst des guten Alterns“: Matinee im PresseClub

Großer Andrang und eine lebendige Gesprächsrunde: Bei der Matinee „Die Kunst des guten Alterns“ im PresseClub München sprachen vier herausragende Persönlichkeiten vor rund 90 Gästen über das Älterwerden – aktiv, selbstbestimmt und mit Freude am Älterwerden.

Auf dem Podium Wolfram Weimer, Bundesminister für Kultur und Medien, Helmut Markwort, Journalist, langjähriger FOCUS-Chefredakteur, Medienunternehmer und Schauspieler, Simone Rethel-Heesters, Schauspielerin, Autorin und frühere Botschafterin der Initiative „Altern in Würde“ und Dr. Theo Waigel, ehemaliger Bundesfinanzminister und CSU-Ehrenvorsitzender.

Moderiert wurde die Matinee von Manfred Otzelberger, Journalist und Autor des neuen Buchs „Goldene Jahre – 25 Prominente über die Kunst des guten Alterns“, der noch herzlichste Grüße von Elke Heidenreich im Gepäck hatte, die ebenfalls in Otzelbergers Buch mit sehr erfrischenden Aussagen zum Thema Altern zu Wort kommt.

Arbeit als Jungbrunnen – die „Jungen Alten“

Otzelberger stellte ein zentrales Motiv seines Buches vor:

„Arbeit ist das beste Anti-Aging. Es gibt viele agile, aktive und ambitionierte Menschen – ich nenne sie die Jungen Alten.“

Simone Rethel bekräftigte diesen Gedanken eindrucksvoll. Als Schauspielerin und jahrzehntelange Partnerin von Johannes Heesters, der bis ins höchste Alter auf der Bühne stand, weiß sie um die Kraft schöpferischer Beschäftigung:

„Sich zur Ruhe zu setzen ist ungesund. Stillstand ist Gift für Körper und Geist.“

Sie plädierte leidenschaftlich dafür, Aufgaben und Sinn auch im hohen Alter nicht aufzugeben – und wies auf ihre Erfahrungen als Botschafterin für „Altern in Würde“ hin.

Theo Waigel: Verantwortung, Aktivität und Lebensfreude

Der frühere Bundesfinanzminister Dr. Theo Waigel zeigte sich mit 86 Jahren geistig brillant und humorvoll. Nach seiner politischen Karriere arbeitet er heute in der Kanzlei seines Sohnes, ist in zahlreichen Gremien aktiv und engagiert sich kulturell und gesellschaftlich.

Er hob die Verantwortung seiner Generation hervor, die im Schnitt deutlich länger lebt als seine Eltern-Generation und machte deutlich: „Wir Älteren müssen einen Beitrag leisten zur Generationengerechtigkeit.“ Er plädierte für eine Freundschaft zwischen den Generationen, denn auch, wenn er und andere Menschen in seinem Alter nicht wissen, was die Zukunft anbelangt, so ist eines für ihn klar. „Was wir Ältere haben, ist eine riesige Gegenwart. Und wir können unendlich dazu beitragen, dass auch das Leben unserer Kinder, unserer Enkel ähnlich hoffnungsvoll aussieht, wie unser Leben vor 80 und mehr Jahren begonnen hat.“

Helmut Markwort: Neugier als Lebenselixier

Helmut Markwort, Journalist, Medienunternehmer und FOCUS-Gründer, zeigte, wie viel Vitalität aus Neugier, Projekten und Unternehmergeist entsteht.

Mit demnächst 89 Jahren ist er noch immer publizistisch tätig, gründet Unternehmen (aktuell acht an der Zahl), spielt Theater und engagiert sich politisch.

Sein Rat an das Publikum:

„Warten Sie nicht, bis Sie angerufen werden. Rufen Sie selbst an. Viele warten zu Hause darauf, dass andere sich melden – dabei denken alle das Gleiche.“

Wolfram Weimer: Selbstbestimmung als Leitmotiv

Bundeskulturminister Wolfram Weimer gab Einblicke in gesellschaftliche und politische Perspektiven des Alterns und plädierte auch im Hinblick auf Arbeit in jedem Alter für Freiheit und Autonomie jedes einzelnen. Weimer gefiel dabei auch Weigels Idee der „Freundschaft zwischen den Generationen“. Und auch der Gedanke, in jedem Alter arbeiten zu können. Denn: Keiner müsse sich von Politik oder Gesellschaft definieren lassen, was es heißt, ein alter Mensch zu sein. „Die Freiheit, das zu tun. Die haben wir. Die sollten wir uns nehmen.“

Ein neues Bild vom Alter

Alle vier Gäste eint die Botschaft: Altern heute bedeutet Möglichkeiten, nicht Rückzug.

Ob im Beruf, in der Kunst, im Ehrenamt oder im gesellschaftlichen Engagement – wer neugierig bleibt, Aufgaben findet und sich mit Freude einbringt, kann das letzte Lebensdrittel aktiv gestalten.

Moderator Manfred Otzelberger brachte es zum Abschluss auf den Punkt:

“Das letzte Lebensdrittel kann ein Genuss sein. Wir sollten das Alter neu denken und positiv erzählen… Kein Mensch sollte sich für sein Alter schämen.“

In seinem Buch finden sich viele Beispiele gelungenen Alterns – und das in jedem Alter.

Sehen Sie hier den Mitschnitt des PresseClub-Gesprächs vom 16.11.2025:

Mitglieder des PresseClubs besuchen die Gemeinde Ismaning

Am 13.11.25 haben Mitglieder des Münchner PresseClubs die Gemeinde Ismaning besucht. Ismaning blickt auf eine große und lange Geschichte zurück, im Jahr 809 wird der Ortsname erstmals urkundlich erwähnt. Im 14. Jahrhundert entsteht eine Grafschaft, aus der die spätere Reichsgrafschaft Ismaning hervorgeht. Jahrhundertelang waren die Freisinger Bischöfe präsent, von ihnen stammt auch das Schloss, das im 19. Jahrhundert durch die Herzöge von Leuchtenberg als Sommersitz umgestaltet und von dem aus in der Folge europäische Geschichte geschrieben wurde.

Nach der Begrüßung durch den Ersten Bürgermeister, Dr. Alexander Greulich, übernahm Dietrich Maurer, der Leiter des Schlossmuseums. Er führte uns durch die Museumsräume, wo neben königlicher Historie auch die wirtschaftlichen Grundlagen des Ortes deutlich wurden: Wir lernten unter anderem, dass Kartoffeln und Kraut aus Ismaning deshalb so schmackhaft sind, weil sie auf dem heimischen Almboden besonders gut gedeihen und so ihr Aroma entfalten können.

Im angrenzenden Kallmann-Museum, dessen Architektur an die ehemalige Orangerie anknüpft, konnten wir einen Blick in die aktuelle Ausstellung werfen: Sie ist der Sammlung Lothar Schirmers gewidmet und zieht mit ihren hochkarätigen Exponaten überregionale Besucher an. Im Schlosspark befindet sich noch ein weiteres Kleinod: der Schlosspavillon. Einst ein Ort der fürstlichen Muse und Entspannung, beherbergt er heute eine Galerie, in der Gegenwartskunst in wechselnden Ausstellungen gezeigt wird.

Nach diesem Ausflug in Geschichte und Kunst ging es in den Sitzungssaal der Gemeindeverwaltung, auch dieser in historischen Räumlichkeiten untergebracht. Hier sprach Alexander Greulich über die Gemeinde heute, die Errungenschaften und Herausforderungen: Mit rund 2.200 Unternehmen – darunter viele Medienbetriebe – zählt Ismaning zu den gewerbesteuerstarken Kommunen im Landkreis München. Die Sicherheitslage ist sehr gut, auch dank eigener Polizeiinspektion. Im sozialen und kulturellen Bereich prägen über 100 Vereine, ein stark genutztes Seniorenhaus und zahlreiche Veranstaltungen das Ortsleben.

Ismaning präsentiert sich als Beispielkommune im nördlichen Speckgürtel Münchens: wirtschaftsstark, mit breit ausgebauter Bildungs- und Betreuungslandschaft, ehrgeiziger kommunaler Energie- und Wärmewende, aber auch mit allen Begleitproblemen von Klimawandel, Wohnungsnot, Fachkräftemangel, leer laufenden Förderprogrammen und wachsender Verantwortung in der Daseinsvorsorge.

Krönender Abschluss war schließlich der Besuch der beiden historischen Säle im vis-a-vis gelegenen Schloss. Im feinsten Dekor aus dem ersten Viertel des 19. Jahrhunderts ausgestaltet, stellen sie einen ganz besonderen Schatz dar, der nur zu seltenen Gelegenheiten dem Publikum zugänglich gemacht wird.

Es war ein hochinformativer Nachmittag und die Empfehlung lautet, Ismaning unbedingt einen Besuch abzustatten – es ist zu jeder Jahreszeit ganz viel geboten!

Unser herzlicher Dank geht an Dr. Alexander Greulich und Dietrich Mauerer, die sich so viel Zeit genommen haben, uns zu informieren und zu führen! Ein ganz besonderes Dankeschön sagen wir Christa Scharl aus dem Ismaninger Rathaus, die im Vorfeld wie auch am Tag selbst professionell die organisatorischen Fäden in der Hand gehalten hat!

Ismaning – mehr als ein Wohnort …